SIとは? SIerとの違いや業務内容、将来性を紹介

現代社会において、SI(システムインテグレーション)は業務の効率化や企業競争力の強化、DXの推進に欠かせない存在です。労働人口の減少などの社会的課題に対応するために、SIでは業務の自動化や効率化を実現し、限られたリソースを最大限に活用します。また、データの一貫性と正確性を保つことで、意思決定の迅速化や精度向上を図ることも可能です。これにより、企業は市場の変化に柔軟に対応し、競争力を維持・強化することができます。SIは企業が直面する課題を解決し、持続可能な成長を実現するために大きな役割を担います。本記事では、SIの概要、SIerやSEとの違い、具体的な工程や活用シーンについてご紹介します。

SI(システムインテグレーション)とは何か

はじめに、SI(システムインテグレーション)の概要、混同されがちなSIerやSEとの違いとそれぞれの意味についてご紹介します。

SIとは

SIとは「システムインテグレーション(System Integration)」の略称であり、クライアントが求めるシステムについて、要件定義から運用・保守までを総合的に行う事業です。SIでは、白紙の状態から「設計」「システム開発」「ネットワーク構築」「データベース整備」を行った上で、これらが滞りなく運用できるように「保守・管理」も実施します。また、案件によっては、業務工程のすべてを手掛けるのではなく、部分的に介入する場合もあります。

SIの目的とは、異なるシステムやアプリケーションを組み合わせて、統合された1つのシステムとして機能させることです。具体的には、販売管理システム、在庫システム、クライアント管理システムなど、個別に運用されているデータを連携させ、情報の一元管理や業務工程の自動化を推進します。これにより、データの重複入力や手作業によるミスなどを減らし、業務の効率化と精度向上を実現できます。

SIerとは

SIer(エスアイヤー)はSIを行う企業や人を指す用語です。しかし、SIerは和製英語であり、英語圏では「System Integrator(システムインテグレーター)」が正しい呼称です。

SIerはSIを専門に手掛ける企業や技術者を指しており、クライアントの業務課題を解決するために、システムの設計、開発、運用・保守を一貫して提供しています。官公庁のシステム支援を行っている企業もあり、独自開発や下請けなど、その業務形態はさまざまです。

SIとSIerは何が違うのか

SIがシステムの統合・開発をするための技術や工程そのものを指すのに対して、SIerはその業務を担う企業や技術者を指します。つまり、SIはシステム開発の手法や概念であり、SIerはその実行主体です。SIはプロジェクトごとに異なる要件や目的に基づいて進められ、SIerが主体となってクライアントのニーズに応じて最適なシステムを提供しています。

SIとSEは何が違うのか

文字が似ていることから混同されやすい「SI」と「SE」ですが、それぞれ意味は異なります。SEとは「システムエンジニア(System Engineer)」の略称で、システムの設計や開発を行う職種のことです。

SEはプログラムの実装や設計、テストを担当し、SI全体の一部を担う存在です。つまり、SIはプロジェクト全体を指し、SEはその中のシステム構築などのエンジニアリング業務を担う職種といえます。

SIの業務内容

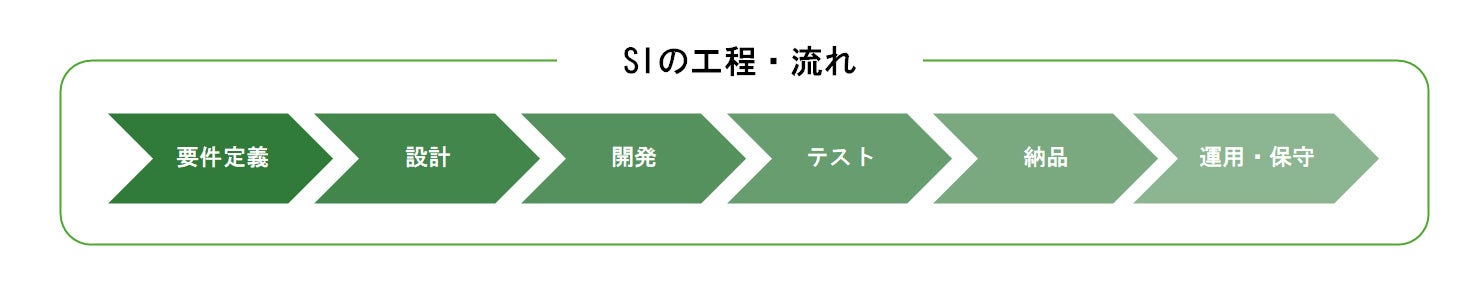

SIには、「要件定義」「設計」「開発」「テスト」、そして納品後の「運用・保守」の5つの工程があります。ここでは、それぞれの工程について詳しくご紹介します。

システムの要件定義

クライアントの依頼を受けたら、まずはヒアリングを通じて要求をまとめ、システムに必要な機能や性能を定義します。業務処理の手順やシステムの操作、入出力要件を整理し、「要件定義書」としてまとめるのもこの工程です。要件定義書はシステム開発の基盤ともいえる非常に重要な文書であり、ここでまとめたものを基に設計や開発が進められていきます。

特にウォーターフォール型開発では、各工程が順次進行することで後戻りが難しいため、要件定義の工程は非常に大切です。この工程でのミスや認識のズレは後の工程で大きな問題となる可能性があるため、クライアントと認識の共有を綿密に行うことが求められます。この工程は経験豊富なSEやコンサルタントが担当することがほとんどです。

要件定義の工程では、クライアントの業務工程やニーズを深く理解し、システム要件として正確に反映させるために、インタビューやワークショップなどの手法が用いられます。要件定義書は、クライアントとSIerの間で合意を得るための契約書のような役割も果たしており、プロジェクトの成功に寄与します。

システムの設計

次に、要件定義書を基にして具体的なシステムの仕様を設計書に記載します。設計書がないままシステム開発を進めると、途中で変更や修正が発生しやすくなり、納期や予算がオーバーする可能性があります。開発前に設計書で具体的な仕様を定めることで、後からの修正・変更を最小限に抑えることが可能です。

設計業務は、「基本設計(外部設計)」と「詳細設計(内部設計)」の2つに分かれます。基本設計では、ユーザーインタフェース(UI)など、実際にシステムを利用する側が目にする部分を設計します。これは、ユーザーにとって使いやすいシステムを開発するために欠かせない工程と言えます。

詳細設計では、基本設計の内容を基にシステムを大まかな機能ごとに分割し、それらの機能間をつなぐインタフェースの仕様を設計します。また、プログラム設計など、開発者側の視点でシステムの詳細な設計も行います。この工程でプログラムの仕様が明確に記載されていると、どのプログラマーが対応しても品質に差のないシステムを実装することが可能です。

システムの開発

次の工程は、設計工程で作成した設計書の内容をシステムに反映させる開発作業です。まず、コーディング基準に従い、指定されたプログラミング言語を用いてシステムを構築します。この段階では、設計書に記載された要件や仕様を正確にコードに落とし込むことが重要です。

コードを書き終えたら、次にコードレビューを行います。コードレビューは、ほかの開発者がコードをチェックし、バグや改善点を指摘する工程です。これにより、コードの品質を向上させることが可能です。レビューの結果に基づき、必要に応じてコードを修正し、デバッグを行います。

デバッグは、コードに潜むバグを見つけ出し、修正する作業です。デバッグツールを活用し、効率的に問題を解決します。最終的には、クライアントが求めるシステムを実現するために、全体の動作確認を行い、システムが期待どおりに動作することを確認します。この一連の工程を通じて、高品質なシステムを提供することが目標です。

完成したシステムのテスト

システムの開発が完了した後、テスト工程で品質を確認します。テストには、主に以下の種類があります。

-

単体テスト:各プログラムが正常に動作するかを確認。個々の機能が設計通りに動作するかを検証し、バグや不具合を発見する。

-

結合テスト:複数のプログラムを組み合わせた際の動作を検証。モジュール間のインタフェースやデータのやりとりが正しく行われるかを確認し、システム全体の整合性を確保する。

-

システムテスト:システム全体の機能やパフォーマンスを評価。実際の運用環境を模擬し、システムが期待通りに動作するか、パフォーマンスが十分であるかを確認する。

-

運用テスト:実際の利用環境で動作を検証。ユーザーがシステムを使用してフィードバックを提供し、その結果を基に修正を行う。これにより、システムの安定性とセキュリティを確保する。

これらのテストを通じて、システムの品質を高め、信頼性のある製品を提供することが可能になります。テスト工程はシステム開発において非常に重要なステップであり、徹底したテストを行うことで、ユーザーの満足度を高めることができます。

納品後の運用・保守

システムを長く使っていくには、納品後も運用・保守を行うことが重要です。システムの安定稼働を維持し、企業の業務効率化に貢献するために、以下の対応が行われます。

納品後、システムの起動や停止、日々の運用作業を行うなかで、システムの運転状況を監視し、CPUやメモリの利用状況を確認するなど、システム資源の監視は欠かせません。また、システムの障害が発生した際には、迅速な緊急対応が求められます。これにより、システムのダウンタイムを最小限に抑え、業務の継続性を確保します。さらに、クライアントからの追加機能の要望に応じて、プログラムやデータの改修も行っており、システムを常に最新の状態で運用することで、企業の競争力を維持することが可能です。

加えて、定期的なメンテナンスの実施によりシステムのパフォーマンスを最適化し、長期的な運用コストを削減します。SIは、これらの運用・保守活動を通じてシステムの安定性と信頼性を確保し、企業の成長を支援しています。

SIの課題と将来性

SI案件に携わる際には、現状の課題である「多重下請け構造」や「人手不足」に加えて、将来的な需要を示している「DX化の促進」や「市場価値の向上」を把握することが重要です。

課題1:下請け構造の弊害

SI案件では一般的に、1次請けのSIerが要件定義や設計などの上流工程を担当し、2次請けや3次請けのSIerが開発・テスト・運用などの下流工程を担当する、いわゆる「多重下請け構造」で開発が進められます。一社で全工程を網羅する場合もありますが、業務効率化や人的リソースの観点から下請けに依頼することが多いです。

この構造では、上流工程を担うSIerと下流工程を任されるSIerの業務内容が大きく異なります。上流工程ではクライアントとのコミュニケーションやプロジェクトの全体設計が求められる一方、下流工程では具体的な開発作業やテストが中心です。また、下請けに行くほどコストが削減されるため、従業員の収入にも影響が出ることがあります。これにより、下流工程を担当するSIerのモチベーションや労働環境に課題が生じることも懸念の一つです。

課題2:IT人材の慢性的不足

IT人材の慢性的な不足は、SI案件に限らず、IT業界全体の大きな課題となっています。経済産業省の『DXレポート』によると、2015年時点ですでに約17万人のIT人材が不足しているとされています。

SI案件は複数の工程を経て進行し、継続的な運用・保守が求められるため、IT人材の不足はSI案件の円滑な進行を妨げる大きな要因となっています。そのため、今後IT人材の育成や確保が急務になると予測されています。

今後の展望1:ビジネスのDX化

近年、多くの企業で「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が注目されています。DXとは、ビジネスにデジタル技術を取り入れ企業の成長を促進する取り組みのことであり、政府が主導して企業のDX化を推進しています。

これに伴い、多くの企業で新規システムの導入や既存システムの刷新が行われる見通しです。また、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルも登場することが期待されています。このような背景から、今後SI案件は増加していくことが予想されています。

今後の展望2:人材の市場価値向上

経済産業省によると、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されています。そのため、SI案件に携わる人材は非常に貴重となり、市場での価値が一層高まる見込みです。

慢性的な人手不足を逆手に取り、早い段階からSI案件に関わり、知識や経験を積むことで、今後拡大するSI市場での価値を高めることが可能です。IT人材の市場価値が向上するなかで、専門的なスキルを持つ人材はさらに重宝されると考えられます。

参考:経済産業省『参考資料(IT人材育成の状況等について)』

SIの活用シーン

SIは、さまざまな場面で活用されています。今回はオンライン取引やキャッシュレス決済などの私たちの生活に身近なものから、製造業や医療分野での活用例までご紹介します。

オンライン取引

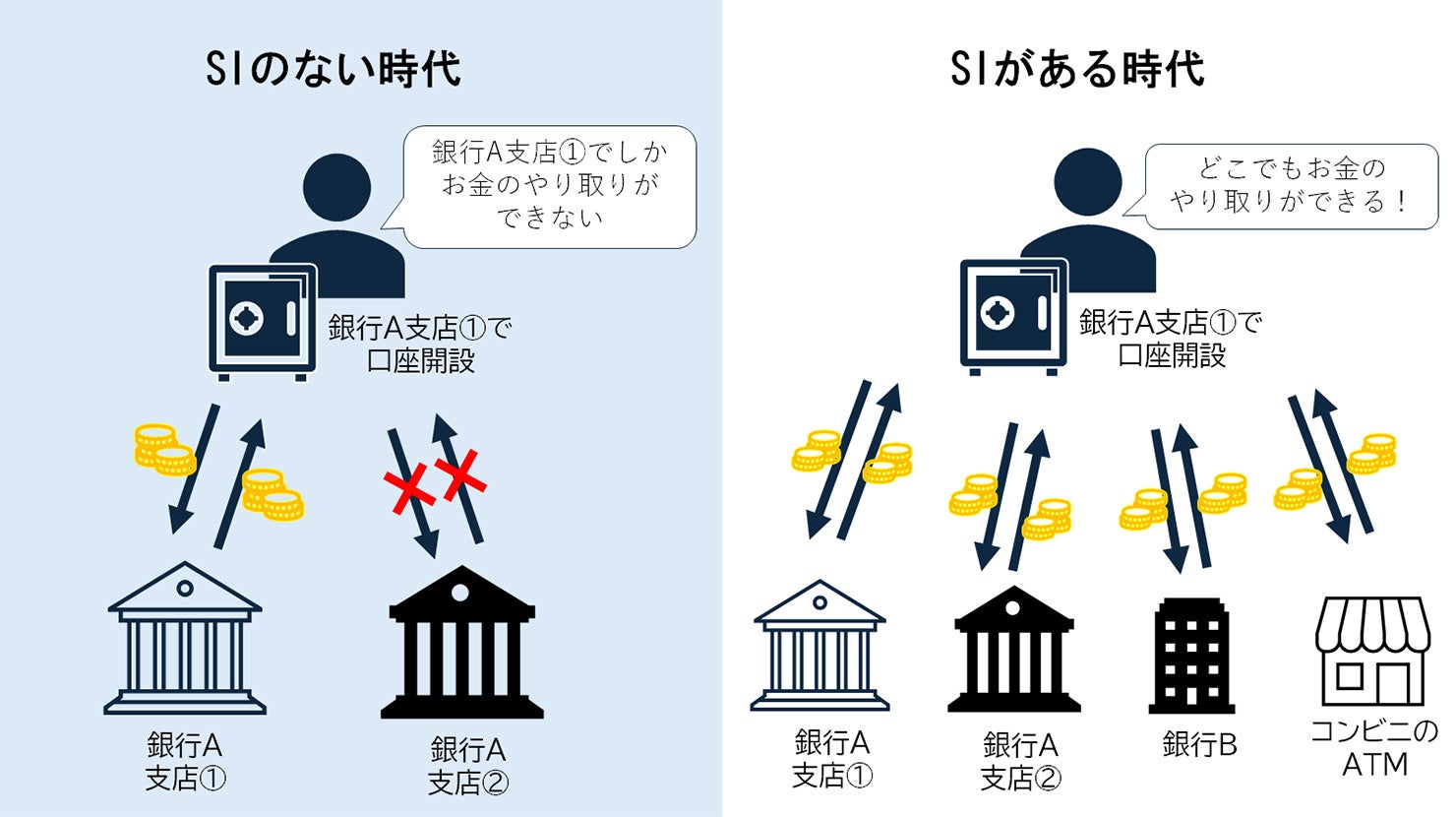

ネットバンキングなどのオンライン取引が日常的に行われるようになってきています。たとえば、これまでは口座を開設した銀行の支店でしかお金を引き出したり預け入れたりできませんでしたが、オンラインではほかの支店や金融機関、コンビニなどのATMでも取引が可能です。また、ネットバンキング機能を持つ銀行では、スマートフォンやPCを使って、時間や場所を問わずオンラインで銀行取引ができます。

このように自由に銀行取引ができる背景には、SIの存在があります。口座情報を一元管理するシステムを開発し、金融機関間のネットワークを構築したことでオンライン取引が可能となり、他銀行のATMやネットバンキングでも正常なオンライン取引が可能になりました。そして、SIerがこれらシステムを適切に保守しているおかげで、私たちは安心して便利な銀行サービスを利用できるのです。

キャッシュレス決済

キャッシュレス決済では、クレジットカードや電子マネー、QRコード決済、スマートフォンのタッチ決済などの多様な決済方法が登場しています。これらの決済方法を支えているのもSIです。

キャッシュレス決済では、消費者の口座から自動的にお金を引き落とし、店舗側に振り込む仕組みが必要です。SIerはこれらのシステムやネットワークを構築し、適切に運用することで、スムーズなキャッシュレス決済を実現しています。これにより、消費者と店舗の双方にとって便利で効率的な取引が可能となります。

製造業での活用

製造業において業務の効率化を実現するためには、複数の機器やロボットの活用が欠かせません。そして、これらの機器を制御し、データを蓄積するためのシステムが必要です。また、生産管理、不良品検出、在庫管理、配送管理など、各工程に応じたシステムの使い分けも重要になります。

このような課題をクリアし、業務効率化を実現するためには、ハードウェアとソフトウェアの両方を一貫して手掛けるSIerの技術が求められます。機器とシステムを同期させ、複数のシステムを連携させることで、製造現場の効率化を実現します。これにより、全体の生産性が向上し、コスト削減や品質向上が期待できます。

医療分野での活用

医療分野では、患者の利便性向上と医療の効率化を図るシステムの導入が主流になっています。たとえば、自宅や職場からでも受診できるオンライン診療、診療記録を電子化した電子カルテ、スマートフォンなどで服薬履歴を確認できる電子お薬手帳などが挙げられます。

さらに、医療機器とシステムを連携させ、患者データを可視化する仕組みも存在します。このように、患者に関わる多様なデータを連携させて診療や治療に生かすためには、SIの存在が重要です。SIによって医療スタッフの負担軽減や人手不足の改善が可能となり、医療の質の向上と効率化を図ることができます。

SIのメリット4選

ここまでご紹介した今後の展望のほかにも、SI案件に携わるメリットは数多くあります。「関われる事業領域が豊富」「身につくスキルの汎用性が高い」「社会に貢献できる」「仕事を安定的に得られる」の4つのメリットについてご紹介します。

関われる事業領域が豊富

SI案件では、先ほどご紹介した「オンライン取引」や「キャッシュレス決済」など、特定の分野に限定されることなくシステムを開発することが多く、さまざまな業界の仕事に携われます。

一般的なSI案件は企業がクライアントとなる「BtoBビジネス」ですが、ほかにも政府や地方自治体がクライアントとなる「BtoGビジネス」もあります。これら案件に幅広く携わることができれば、社会の仕組みを理解する機会が増え、多くの人々と関わることで自身の経験を豊かにすることができます。

身につくスキルの汎用性が高い

SI案件では、システムの要件定義から運用まで、IT系業務以外にも多岐にわたる業務を行うため、さまざまなスキルを身につけることができます。

例えば、社内の折衝では部門間の調整やコミュニケーション能力が欠かせません。また、プロジェクトマネジメントではプロジェクトの進行管理やリソースの最適化を行い、スケジュール管理では期限を守りながら効率的に業務を進めるスキルが必要です。さらに、トラブル対応では問題発生時の迅速な対応力が求められ、資料作成ではわかりやすい資料を作成する能力も重要となります。

このように、SI案件に携わることでIT技術以外のスキルも向上し、汎用性の高いスキルセットを身につけることが可能です。これらのスキルは、ほかの業界や職種でも役立つため、キャリアの幅を広げることができます。

社会に貢献できる

「金融」「製造」「医療」など、SI案件はさまざまな分野で存在します。これらの案件は、クライアントの課題を解決するだけでなく、広い視野で見ると、社会全体に役立つシステムの提供につながっています。

例えば、金融分野では安全で効率的な取引システムを構築し、製造分野では生産性を向上させるシステムを開発します。また、医療分野では、患者のケアを無理なく効率的に行えるシステムを提供することが可能です。

このように、多くの人々の生活を支えたり、利便性を向上させたりするシステムを開発することで、SIer自身が達成感や満足感を得られることが期待できます。そのため、仕事を通じて社会に貢献したいと考える人にとって、SI案件に携わることは非常に有意義だといえるでしょう。SI案件は、技術力だけでなく、社会全体に対する影響力を実感できる、やりがいのある仕事だといえます。

仕事を安定的に得られる

SI業界は基本的にBtoBビジネスであり、大規模なプロジェクトを多く取り扱うため、安定して仕事を得やすいのも特徴です。特に、官公庁や金融、医療機関のシステム開発を手掛ける企業は、仕事が途絶えるリスクが低いといえます。

また、ITやAIの需要が高まっていることも、システム開発の安定性を支える要因の一つです。さらに、これらの分野では高度なセキュリティや信頼性が求められるため、専門知識を持つSI企業への需要はますます高まっています。

加えて、DXの進展により、企業や組織が新しい技術を導入する際のパートナーとして、SI企業が選ばれることが多くなっています。このように、SI業界は今後も安定した成長が期待されている分野です。

まとめ

本記事では、SI(システムインテグレーション)の概要、SIerやSEとの違い、具体的な工程や活用シーンについてご紹介しました。

企業が急速な市場変化に柔軟に対応し、競争力を維持・強化するためにSIは不可欠です。また、労働人口の減少などの社会的課題を抱える現代社会において、SIは業務の効率化、企業競争力の強化、DXの推進に必要であり、企業の課題解決と持続可能な成長を支える強力な事業だといえます。